巨野縣于官屯村于氏十七道圣旨的來歷

來源: 作者:于法領 時間:2023-04-27

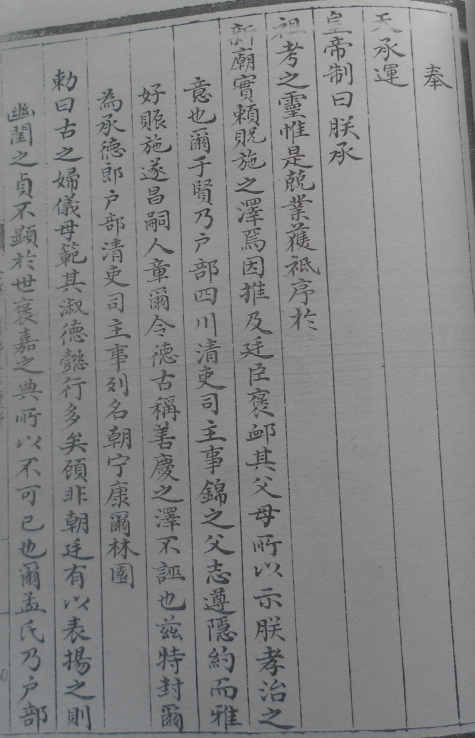

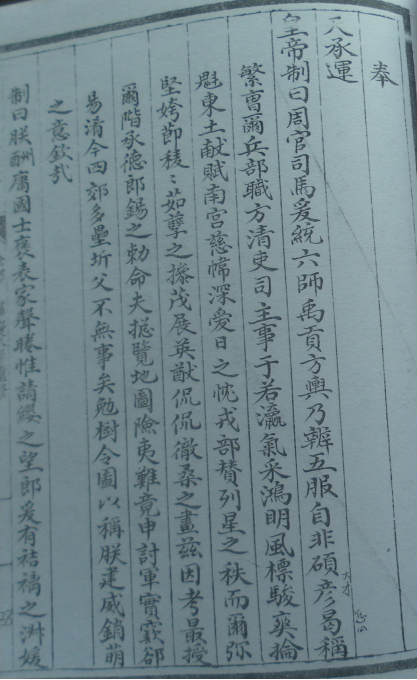

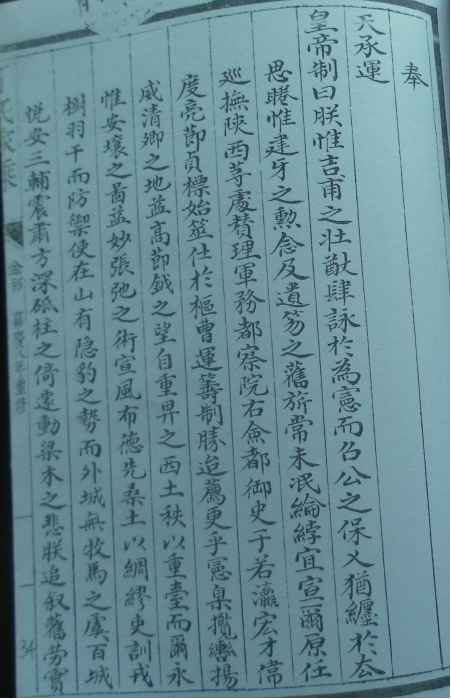

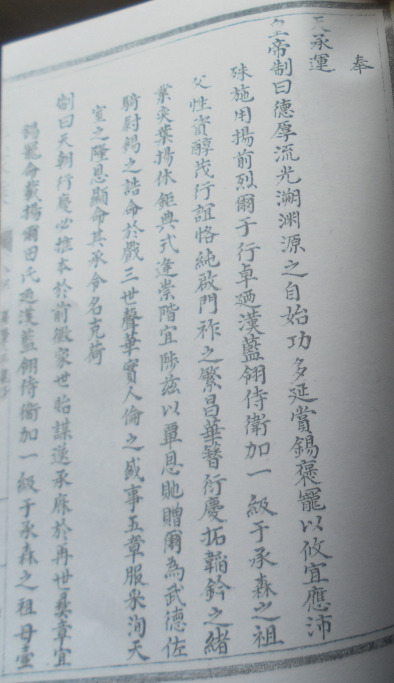

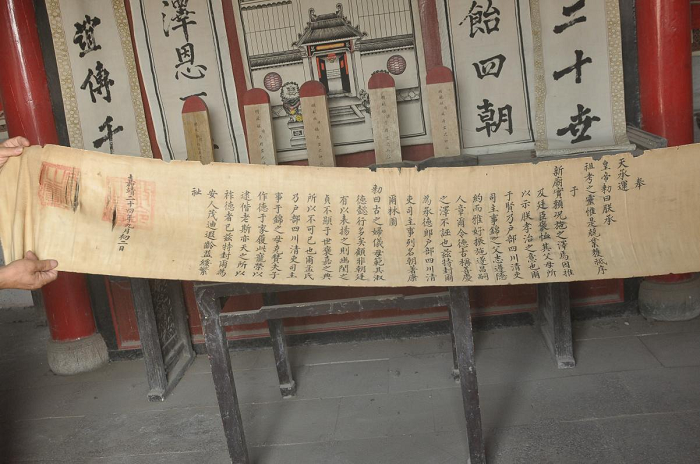

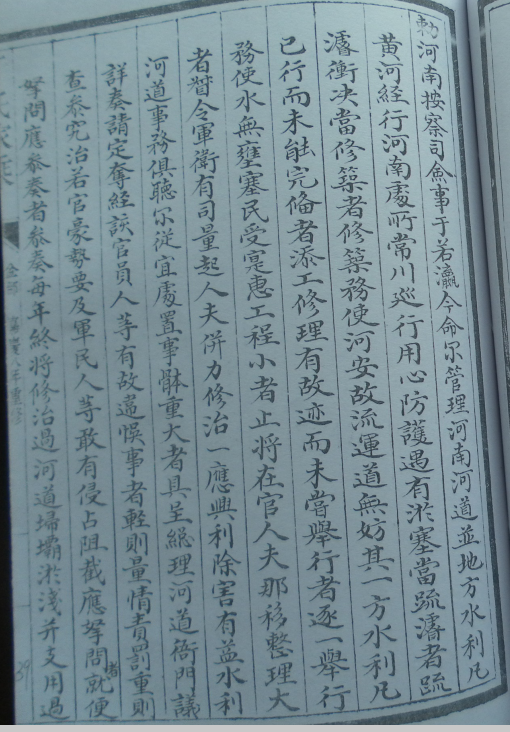

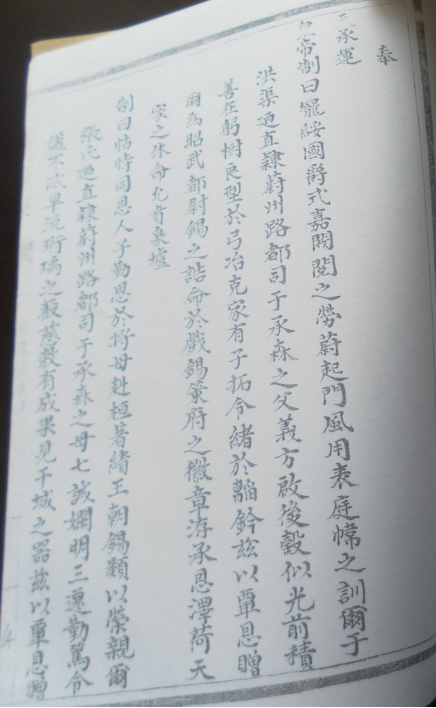

于官屯于氏家族嘉靖二十四年(公元1545年)九月初二日圣旨

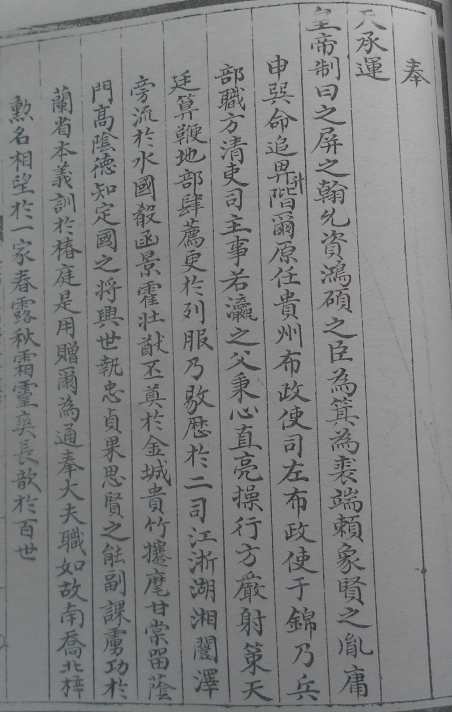

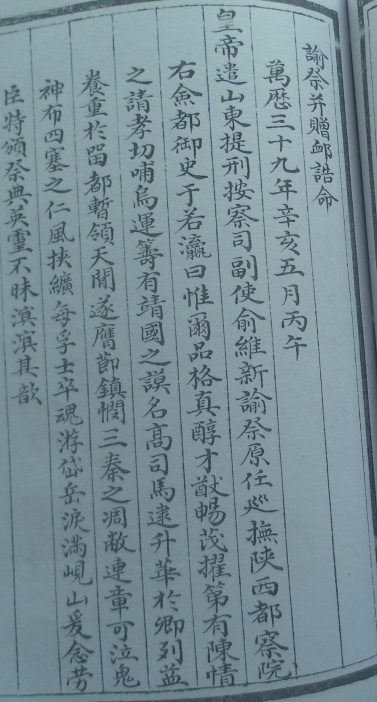

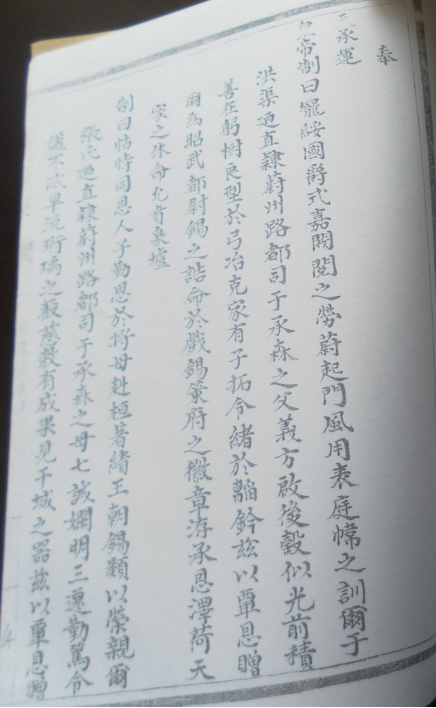

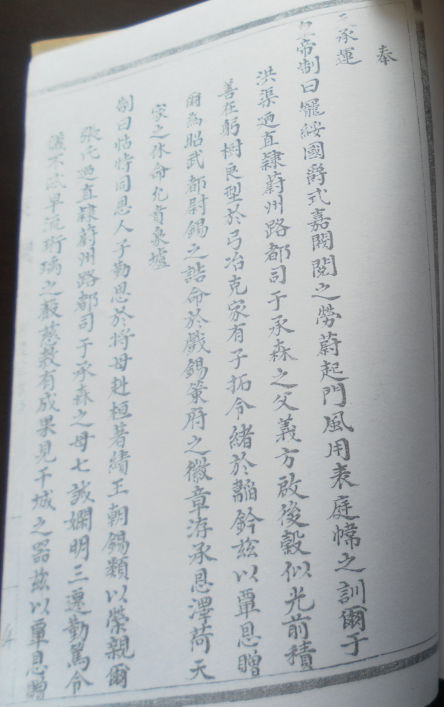

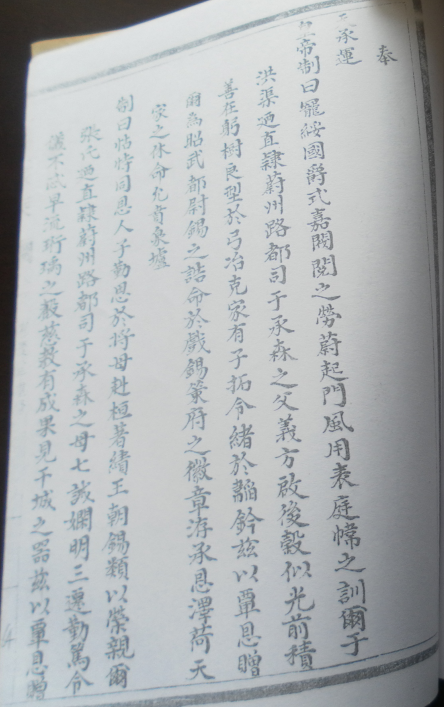

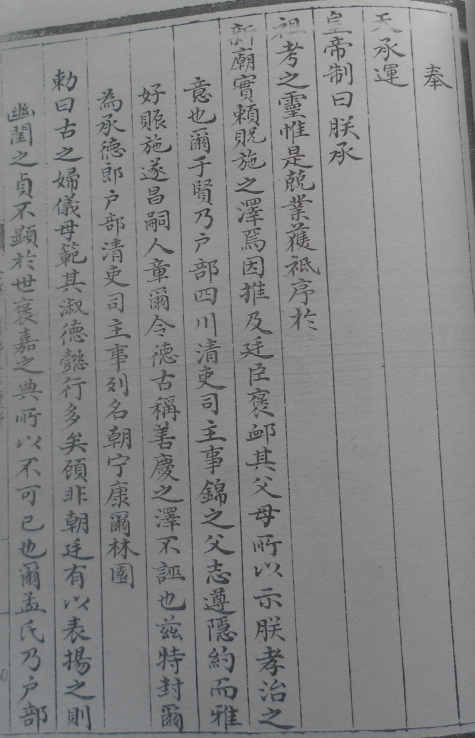

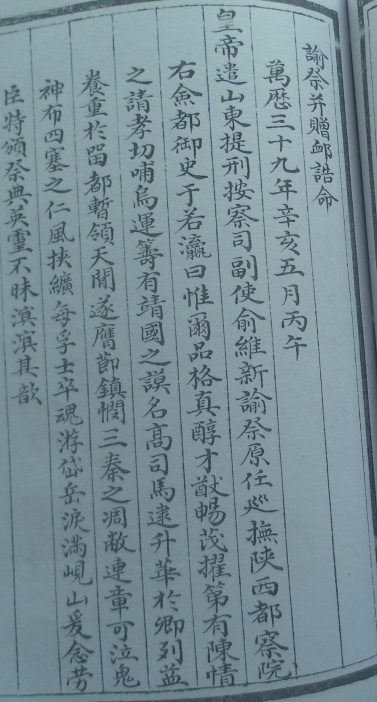

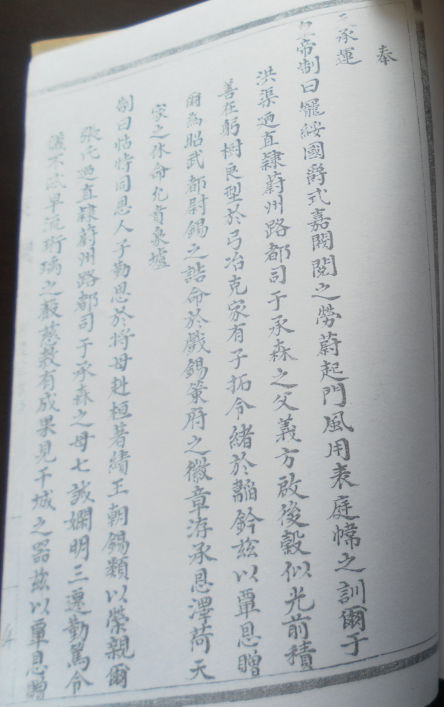

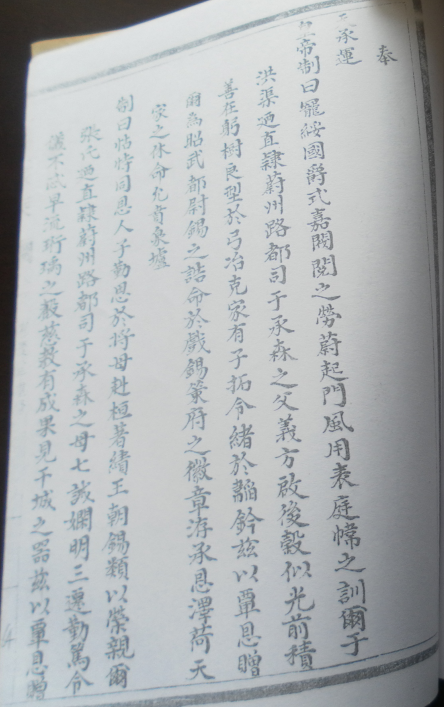

于官屯于氏家族萬歷三十八年(公元1610年)九月十八日圣旨

于官屯于氏七世祖于錦(明嘉靖甲辰,公元1544年進士,曾任貴州布政司左布政。)、七世祖母謝氏(敕封夫人)像。

于官屯于氏八世祖于若瀛(明萬歷十一年癸未,公元1583年進士,曾任陜西巡撫,后封都察院右副都御使。)八世祖母王氏(敕封恭人)像。

于官屯于氏資料

于官屯于氏是魯西南名門望族,據(jù)《于氏家乘》記載,其先世為登州府萊陽縣望石鄉(xiāng)房屋社土山前人,始祖于穩(wěn)于明成祖甲申即永樂二年(公元1404年)改濟寧衛(wèi)軍籍遷兗州府后分曹州府巨野縣城西三十五里許呂衍祖屯(據(jù)《巨野縣志》記載,村名多次更改,依次:呂衍祖屯、呂杰所屯、馮百戶屯、馮祿屯,后改為于官屯沿用至今),迄今已六百一十四年,因于氏先祖積善積德,蔭及子孫,人丁興旺,名人輩出,村名改為于官屯沿用至今。

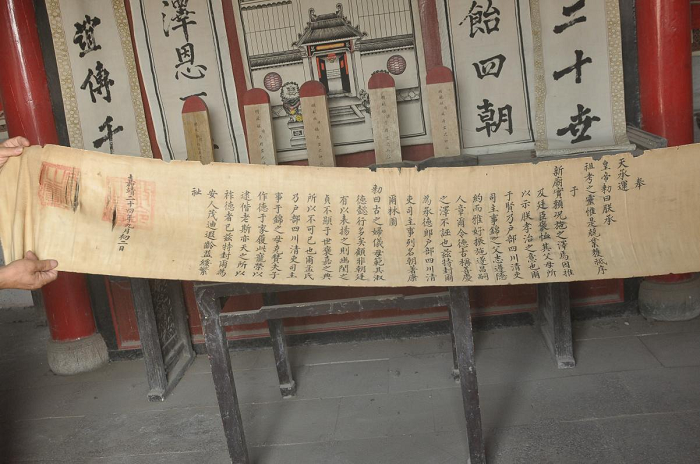

于官屯于氏于自遷居以來,歷經(jīng)明、清、民國、新中國四個時代,歷時600多年。功名累累,宦績卓著,名人輩出,歷史上就有“五成進士九登科”之美譽,因于氏子孫忠君愛民,功高至偉,明、清兩朝頒發(fā)給于官屯于氏的圣旨就達十七道之多(含一道頒給山東提刑按察司副使俞維新諭祭于若瀛的圣諭和一道朝廷恩準于氏建立家廟修輯族譜的圣諭),這些圣旨均記載在《于氏家乘》中,現(xiàn)在有保存完好的原旨有三道。在封建社會,一個家族能夠受到朝廷的表彰,能夠獲得皇帝的諭旨,是一個家族至高無上的榮耀,這些圣旨像一面面旗幟旌表我于氏家族先賢的至偉功績,引領我于氏后人不忘祖恩,沐浴著祖先的恩澤奮勇前行,創(chuàng)造無愧于祖先的輝煌業(yè)績。

于官屯于氏圣旨之一

嘉靖二十四年(公元1545年)九月初二日,此道圣旨封贈于錦之父于賢為承德郎戶部清吏司主事(承德郎:文散官名。金始置,正七品上。元正六品。明正六品初授承直郎,升授承德郎。清正六品概授承德郎。),封贈于錦之母孟氏為太安人,封贈于錦之妻謝氏為安人。于錦時任戶部四川清吏司主事。

此道圣旨意為彰顯皇家孝德治國之理念,廣施澤惠,恩及群臣,褒獎其父母,因之特封贈于錦之父于賢為承德郎戶部清吏司主事,與百官同列朝堂,封贈于錦之母孟氏為太安人,褒獎其克贊夫子,作德于家,以此獲得殊榮。封贈于錦之妻謝氏為安人,褒獎其佐夫績學,彰顯其勤勞之功。

于官屯于氏圣旨之二

萬歷二十年(1592年)二月初四日,此道圣旨追贈于若瀛之父于錦為通奉大夫,于若瀛之母謝氏為夫人。于若瀛時任兵部職方清吏司主事。

此道圣旨褒獎兵部職方清吏司主事于若瀛為鴻碩之臣,又因其父于錦生前為定國之將,世執(zhí)忠貞,功高至偉,特追封于錦為通奉大夫(通奉大夫,文散官名,宋太平興國元年(公元976年)改通議大夫為通奉大夫。元豐三年(公元1080年)廢。大觀二年(公元1108年)增置通奉大夫為從三品文散官。金亦置通奉大夫,秩從三品中。元升為從二品。明制通奉大夫為從二品升授之階。清代從二品概為通奉大夫。)贊于若瀛之母謝氏只身貞靜,賦性慈祥,由安人特晉贈為夫人。

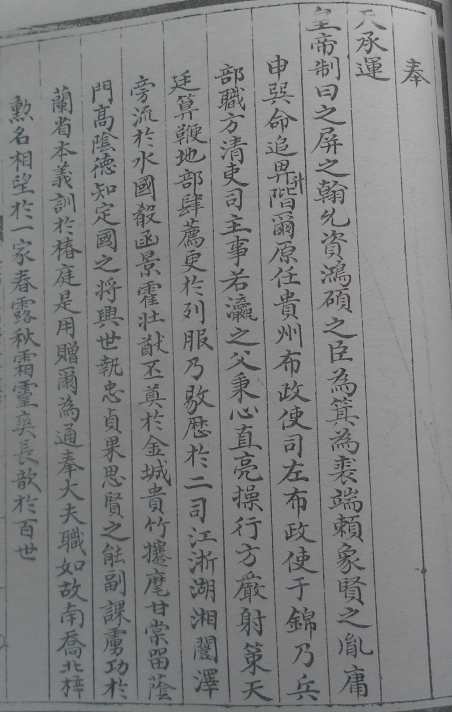

于官屯于氏圣旨之三

萬歷二十年(1592年)二月初四日,此道圣旨封贈于若瀛之妻張氏、繼室王氏為安人,于若瀛時任兵部職方清吏司主事。

此道圣旨為朝廷褒獎兵部方清吏司主事于若瀛氣采鴻明,風標駿爽,朝廷考核功績最優(yōu),特頒旨升為承德郎(承德郎:文散官名。金始置,正七品上。元正六品。明正六品初授承直郎,升授承德郎。清正六品概授承德郎。清 錢謙益 《尚寶司少卿袁可立父淮加贈奉直大夫尚寶司少卿》:“贈承德郎尚寶司丞袁淮,乃尚寶司少卿袁可立之父,行無考類,言有表坊。”)。朝廷為酬庸國士,褒表家聲,又因于若瀛之妻張氏勤儉樸素,溫柔慈祥,特封贈為安人;于若瀛之繼室王氏幼秉女貞,夙嫻嬪則,與正室張氏和諧相處,與張氏一起封贈為安人。

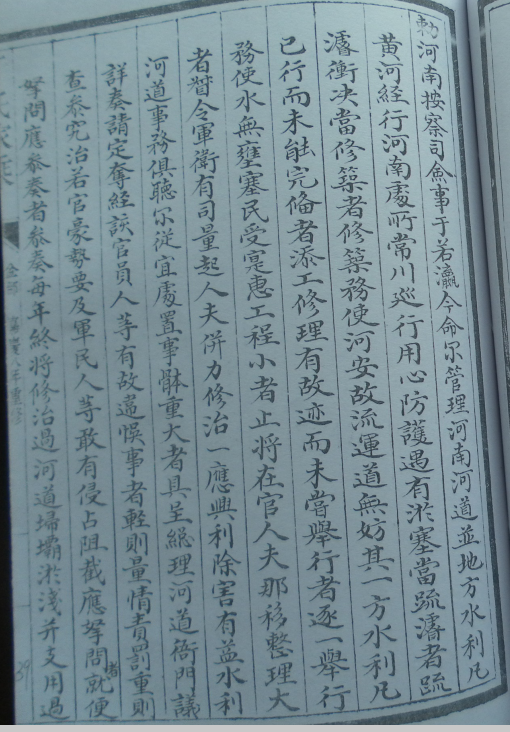

于官屯于氏圣旨之四

萬歷二十一年(1593年)四月二十三日,此道圣旨萬歷帝欽命于若瀛為河南按察司儉事,管理河南道并地方水利事務。

此道圣旨欽命于若瀛在河南按察司儉事任上,管理河南道并地方水利事務,全權負責黃河流經(jīng)河南的大小事務,除特別重大事務具呈總理河道衙門,奏請定奪外,其余事務自行處置。朝廷對管理河南道并地方水利事務特別重視,對于若瀛再三戒之勉之。

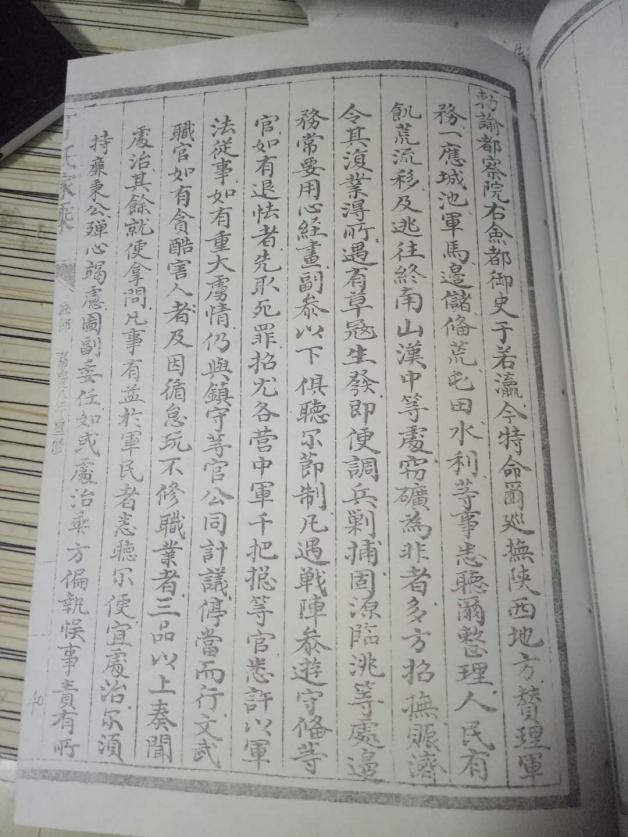

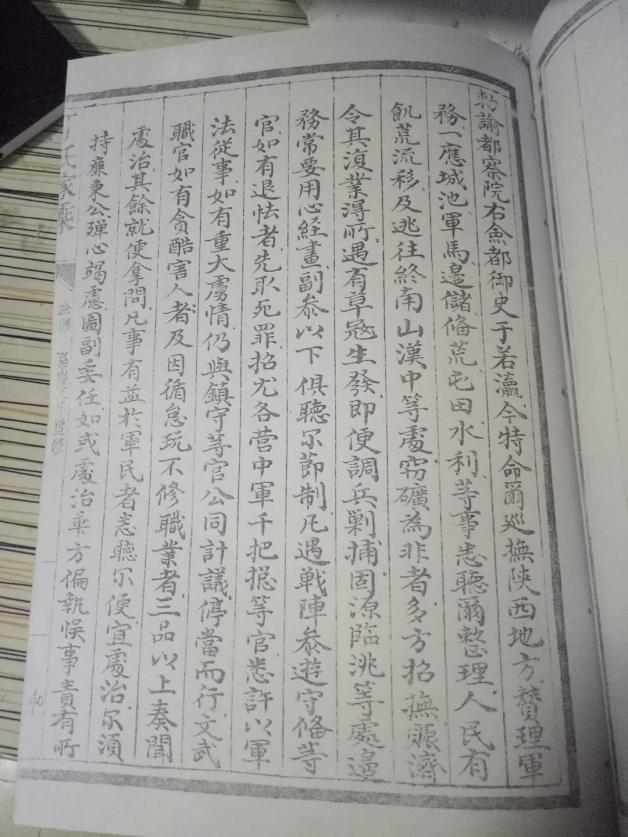

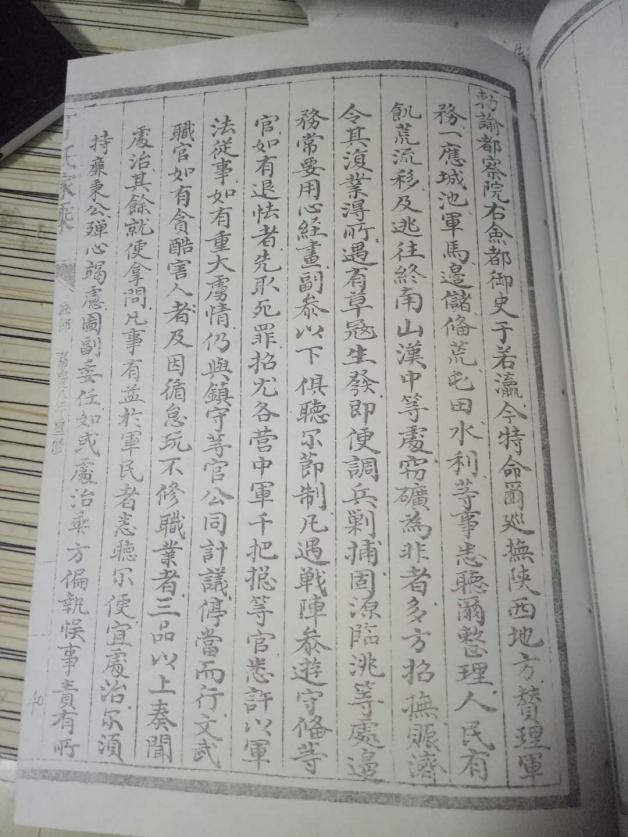

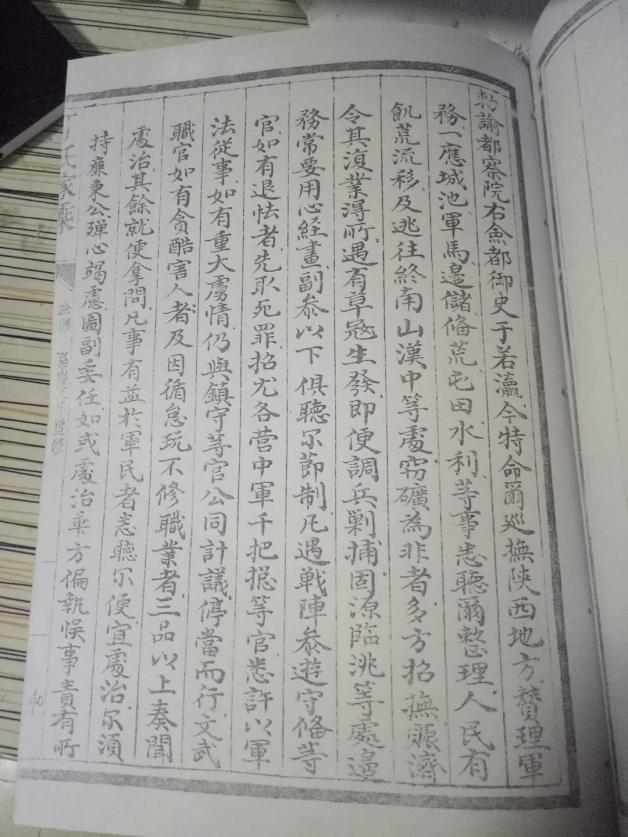

于官屯于氏圣旨之五

萬歷三十七年(1609年)二月初九日,此道圣旨為萬歷帝欽命都察院右儉都御史于若瀛巡撫陜西地方,贊理軍務、城池、軍馬、邊儲、備荒、屯田、水利等事務,上述事務均聽任其處置。具體要求如下:百姓饑荒流動遷移的處置,對于逃往終南山、漢中等處非法開采礦產(chǎn)資源、為非作歹的人員想盡一切辦法招撫賑濟,令他們恢復舊業(yè);遇有寇匪滋事暴亂,即可調兵剿捕;固源、臨洮等處邊防事務要經(jīng)常用心籌劃,武官副將以下全部聽其節(jié)制;凡遇戰(zhàn)事參將、游擊、守備等官員,如有退縮怯戰(zhàn)的,先治死罪,如因此招致營中中軍、千把總等官員怨恨,均以軍法從事;如有重大軍情,需與鎮(zhèn)守使等官員共同商議停當再行;文武官員如有貪酷害人、玩忽職守的,三品以上官員需奏請?zhí)幹茫芬韵伦孕刑幹媚脝枺环彩怯欣谲娒竦氖马棧孕刑幹谩Hf歷帝又對其提出勉勵告誡,希望其持廉秉公,殫心竭慮,不辜負皇恩;如處置不當,有所偏執(zhí)誤事,需加以陳述。萬歷帝再三要求其處事謹慎小心,不誤國事。

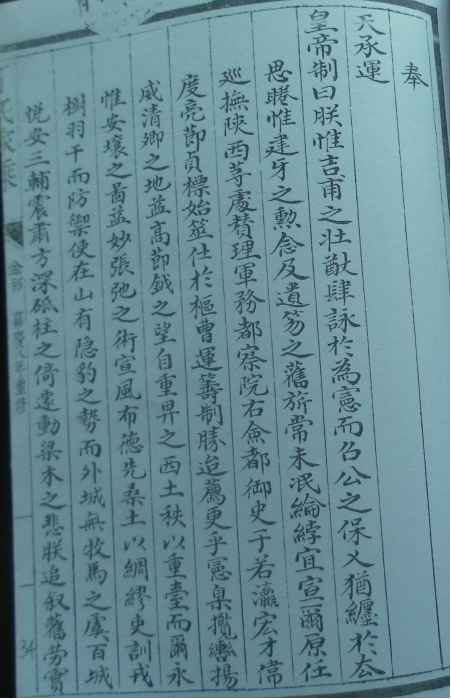

于官屯于氏圣旨之六

萬歷三十八年(1610年)九月十八日,此道圣旨為都察院右儉都御史于若瀛巡撫陜西逝于任后,萬歷帝對于若瀛之逝世表示哀悼痛惜,念其功在疆場,學振家聲,才為國器,九襄樞政:安撫西秦之民,掌管邊陲軍務,功勛卓著。特追贈其為嘉議大夫(嘉議大夫:文散

官名。金始置,正四品下,元升為正

三品,明為

正三品初授之階,清廢。),都察院右副都御史。

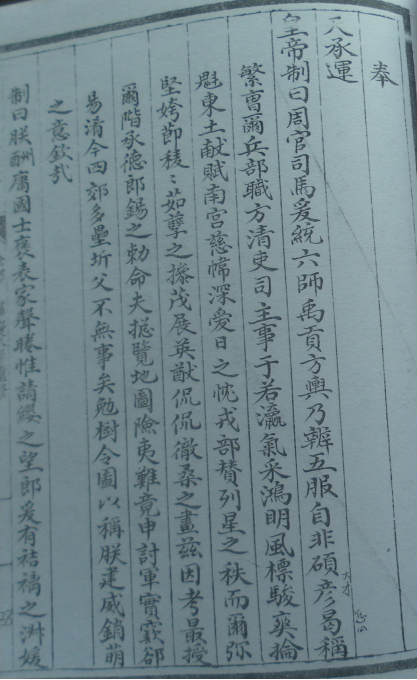

于官屯于氏圣旨之七

萬歷三十八年(1610年)十一月初六日年(1610年)十一月初六日,此道圣旨追授于若瀛升中憲大夫,之妻王氏封為恭人。時于若瀛已逝世。

此道圣旨萬歷帝為彰顯賢能宰輔之臣,忠貞保義之士的功德而頒發(fā),圣旨追思于若瀛生前宏才偉度,亮節(jié)貞標,巡撫陜西,聲震陜甘,百城悅安,三輔震肅,萬歷帝念念不忘于若瀛為國立下的彪炳史冊的至偉功勞。因之追授于若瀛升中憲大夫(中憲大夫:金 代為吏部文官正五品的封階, 明 清 則為文職正四品封階):其妻張氏德比山河,圖史遵箴,因之由宜人晉贈為恭人(時張氏已去世),其繼室王氏柔范穆如,品如蘭芝,因之封為恭人。

于官屯于氏圣旨之八

萬歷三十九(1611年)年辛亥五月丙午,此道諭旨為萬歷帝遣山東提刑按察司副使(官署名。明置,有

按察使、副使,掌一省刑名按劾之事,兼具司法和監(jiān)察職能。按察使、正三品,副使、正四品,下設

僉事,正五品,員數(shù)無定。副使、僉事,分道巡察。其兵備、提學、巡海、清軍,驛傳、屯田等事,各設專職人員,亦用僉事等名義。清沿置,但僅置按察使一人,省去副使、僉事等官。按察使掌振揚風紀,澄清吏治,審核刑獄,兼領本省驛傳,與布政使同為督、撫屬員)俞維新諭祭原任陜西巡撫于若瀛而頒發(fā),此諭旨以朝廷名義頌揚于若瀛之品格真純,才猷昌茂,擢第有陳,靖國之謨,名高司馬,位列九卿,治理三秦,廣施恩澤,功高至偉,惜其鞠躬盡瘁逝于任。

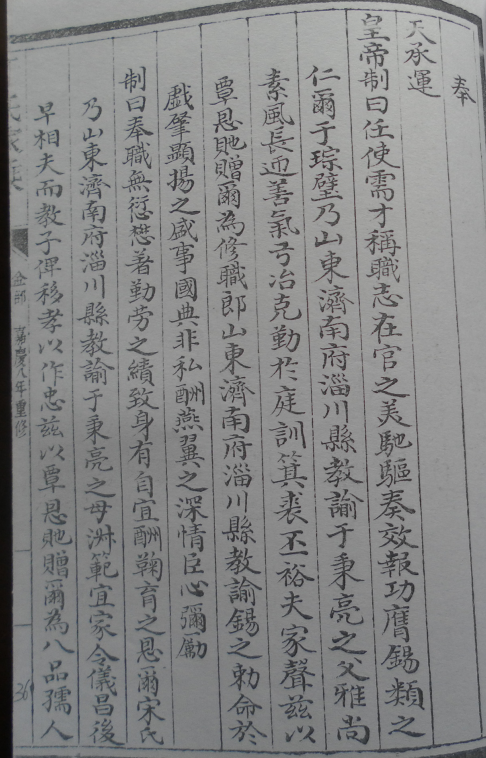

于官屯于氏圣旨之九

清雍正七年閏七月初五日(1729年),此道圣諭是朝廷恩準于氏建立家廟、修輯族譜、置塋田學田、設家塾義倉的批示。

此道圣諭是朝廷為了推廣皇恩,彰示皇上以仁孝治天下之意,特準于氏做永垂不朽之事而頒發(fā),圣諭中言明根據(jù)于氏十一世祖監(jiān)生于慰先和十二世祖生員于秉異的呈詞,呈詞中陳述自己前代有高祖于錦是嘉靖甲辰進士,官至陜西參政、貴州布政使;曾祖于若瀛是萬歷癸未進士,后逝于陜西巡撫之任,萬歷帝頒旨諭祭;兄長于纘系康熙戊辰進士,于氏世代書香,族人眾多,切有讀書之家風。因之朝廷特恩準于氏建立家廟、修輯族譜、置塋田學田、設家塾義倉,望于氏族人恪遵圣諭,不許把家廟、塋田學田用作其他,按期在家廟做祭祀祖先,光宗耀祖之事,不許在家廟酗酒,賭博,不許在塋田放牧,踏毀塋墓,如有不遵,許族人指名具狀,追究過失。

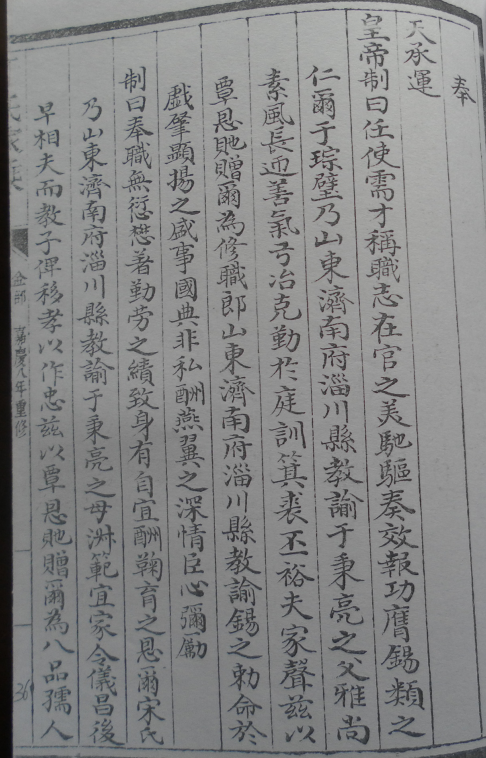

于官屯于氏圣旨之十

清乾隆四十二年(1777年)五月初二日,封贈于秉亮之父于琮璧為修職郎(修職郎:文階官名。宋政和六年(1116),改

登仕郎置,為文官第三十六階。金、元無此官名。明

正八品初授迪功郎,升授修職郎;從八品初授邊功佐郎,從八品授

修職佐郎。修職郎、修職佐郎是正八品和從八品文官的

散階,散階是授予官職時同時授予的虛銜,像今天軍銜。)山東濟南淄川縣教諭,封贈其母宋氏、繼母姚氏為八品孺人。于秉亮時任山東濟南淄川教諭。

此道圣旨為褒獎于秉亮之父于琮璧雅尚素風,長迎善氣,克勤庭訓,子承父風,家聲四震,因之封贈為修職郎山東濟南淄川縣教諭;其母宋氏令儀昌后,相夫教子,移孝作忠,因之封贈為八品孺人;繼母姚氏德可行家,恩能育子,榮光無殊,因之封贈為八品孺人。

于官屯于氏圣旨之十一

清乾隆四十五年(1780年)正月初一,封贈于秉奇為中憲大夫,河南河陜汝道,于秉奇之妻為恭人。于秉奇為河南河陜汝道張有年之外祖父,于秉奇系于官屯十二世祖,八世祖于若瀛之玄孫。

此道圣旨朝廷為功隆賞懋,式宏錫類之仁;積厚光流,兼廣外家之澤。榮名上逮,義問彌彰,意即為廣施恩澤而頒發(fā),于秉奇出自有基,后來稱秀,宅鐘華胄,光問澤衍縹緗,慶集繁禧,匡國名高黼黻。興宗兆葉,縻爵階崇,茲以覃恩,因之封贈為中憲大夫,河南河陜汝道。此道圣旨朝廷還為職崇朝寧,嘉丕績于良臣;澤沛綸章,推鴻慈于外氏。重闈錫慶,累世承庥而頒發(fā),于秉奇之妻軌儀嫻習,風范淑嘉,主饋宜家,啟后來之俊秀,延庥相宅,邀三錫之榮光,啟佑有原,恩施宜沛,茲以覃恩,因之封贈為恭人。

注:張有年,兗州府濟寧州人。字瑞書,號沁園。乾隆三十三(1768年)年戊子科舉人。三十四年(1769)己丑科進士。歷任戶部陜西司主事、河南河陜汝道。四十六年(1781年)黃河決儀封北岸,督役堵御,堤潰而亡。(河南河陜汝道,清代水利職銜,源于清代水利兼銜制度,是清政府為了解決地方水利發(fā)展問題,而讓一些已有職守的官員兼署水利職銜,擔負發(fā)展所在區(qū)域水利的任務,這是清代管制改革的重大舉措,是中國水利職官制度的重大創(chuàng)舉,極大的推動了清代水利發(fā)展,強化了中央對地方的統(tǒng)治。此制度實施后,將水利職責從地方官職司中專門獨立出來,指定地方官中的某些職級官員兼理其事,為明確其使命職責,樹立起權威,朝廷對兼水利的地方官以諭旨方式,“各給以管理水利職銜”,并由吏部“鑄給監(jiān)管水利關防”。 清代置直隸永定河道,山東運河道,江蘇河庫道,直隸清河道,河南河陜汝道,浙江金衢嚴道,廣東廣肇羅道,直隸通永道、天津道、大順廣道,江蘇蘇州道、蘇松太倉道、常鎮(zhèn)通海道等諸多水利職銜。)

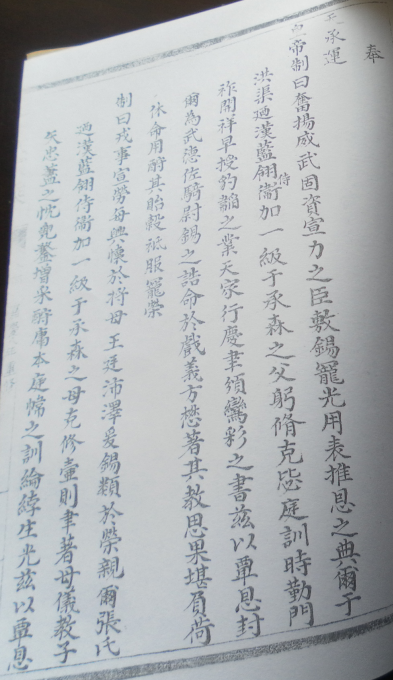

于官屯于氏圣旨之十二

清嘉慶十四(1809年)年正月初一日,此道圣旨為封贈于承森之父于洪渠為武德佐騎尉(官階名。乾隆五十一年(1786)定制,從五品武官,授武德佐騎尉之官階,并可封贈其父母及妻室,給敕命二軸);之母張氏為宜人。于承森時任漢藍翎侍衛(wèi)加一級。

此道圣旨朝廷為奮揚威武,用表推恩而頒發(fā),特封贈于承森之父于洪渠武德佐騎尉,之母張氏為宜人。圣旨中褒獎于承森之父于洪渠“躬修克弊,庭訓時勤,門祚開祥,早授豹韜之業(yè),天家有慶,聿頒鸞彩之書”,褒獎其母張氏“聿著母儀,教子矢忠”。

于官屯于氏圣旨之十三

清嘉慶二十四年(1819年)正月初一日,此道圣旨為封贈于承森之祖父于行卓為武德佐騎尉,之祖母田氏為宜人。于承森時任漢藍翎侍衛(wèi)加一級。

此道圣旨為朝廷德厚流光,溯淵源之自始而頒發(fā),褒獎于承森之祖父于行卓性資醇茂,行誼恪純,因之封贈于承森之祖父于行卓為武德佐騎尉。褒獎其祖母田氏母儀著偉,德比山河,因之封贈于承森之祖母田氏為宜人。

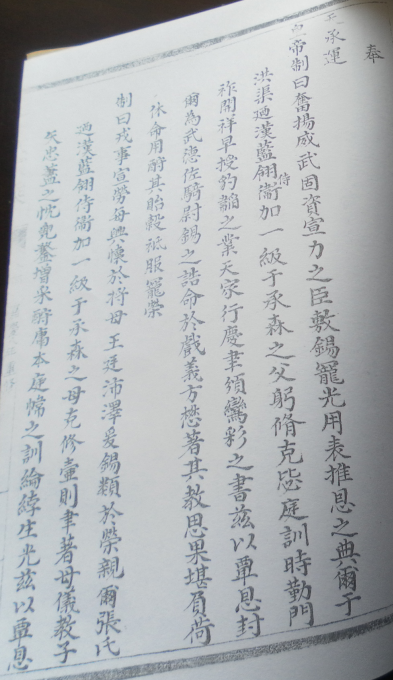

于官屯于氏圣旨之十四

清嘉慶二十四(1819年)年正月初一日,此道圣旨為封贈于承森之父于洪渠為武德騎尉(武德騎尉:官階名。乾隆五十一年(1786)定制,正五品武官授武德騎尉之官階,并可封贈其父母及妻室, 給誥命二軸。),之母張氏為宜人。于承森時任直隸正定鎮(zhèn)標右營守備

此道圣旨為朝廷寵綏國爵,式嘉閥閱之勞,蔚起門楣,用表庭帷之訓而頒發(fā),于承森之父于洪渠義方啟后,積善在躬,克家有子,因之封贈為武德騎尉,于承森之母張氏令儀不忒,慈教有成,胸懷廣闊,因之封贈為宜人。

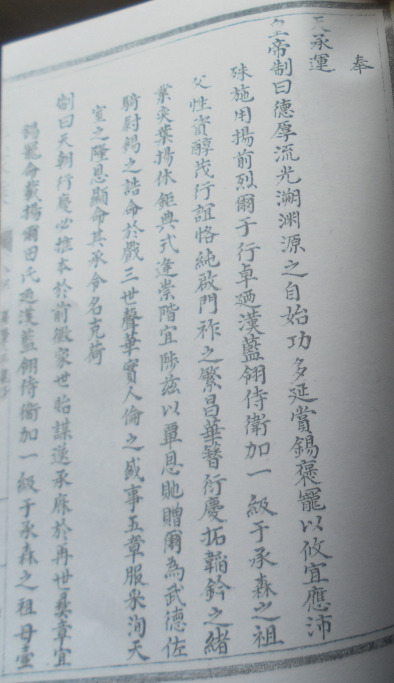

于官屯于氏圣旨之十五

清嘉慶二十四(1819年)年正月初一日,此道圣旨為封贈于承森之兄于承彭為武德騎尉,之嫂王氏為宜人。于承森時任直隸正定鎮(zhèn)標右營守備。

此道圣旨為朝廷委質策名,榮既膺夫,簪紱克家,纘緒光必,逮夫門閭而頒發(fā),于承森之兄于承彭道足持躬,性殷訓弟,經(jīng)傳詩禮,因之封贈為武德騎尉,其嫂王氏貞淑性成,徽柔道協(xié),身嫻母訓,因之封贈為宜人。

于官屯于氏圣旨之十六

清道光二年(1822年)十一月十七日,此道圣旨為封贈于承森之父于洪渠為昭武都尉,(昭武都尉,清代武散官名。

正四品。

散官是指有官名而無職事的官稱,以示尊崇。)之母張氏為恭人。于承森時任直隸蔚州路都司。

此道圣旨為朝廷寵綏國爵,式嘉閥閱之勞,蔚起門楣,用表庭帷之訓而頒發(fā),于承森之父于洪渠義方啟后,積善在躬,克家有子,因之封贈為昭武都尉,于承森之母張氏令儀不忒,慈教有成,胸懷廣闊,因之封贈為恭人。

于官屯于氏圣旨之十七

清道光二年(1822年)十一月十七日,此道圣旨為封贈于承森之兄于承若為昭武都尉,之嫂張氏為恭人。于承森時任直隸蔚州路都司。

此道圣旨為朝廷委質策名,榮既膺夫,簪紱克家,纘緒光必,逮夫門閭而頒發(fā),于承森之兄于承若道足持躬,性殷訓弟,經(jīng)傳詩禮,因之封贈為昭武都尉,其嫂張氏貞淑性成,徽柔道協(xié),身嫻母儀,因之封贈為恭人。

附:

于氏家族精英集錦

(一)、明代

- 五世祖于龍,字騰霄,號坦溪,鄉(xiāng)壽官(壽官是明朝出現(xiàn)的一種官名,按照明代的制度,這是個虛職,又是一種榮譽。獎勵“德行著聞,為鄉(xiāng)里所敬服者”,只有官帽官服,沒有爵位。受賜年齡最初為百歲,到萬歷以后降為七十歲。只在恩詔頒布時才得以賜給,整個明朝三百多年里僅授過十九次。),誥封通奉大夫。

- 六世祖于賢,字仲良,號野逸,明嘉靖二十四年,朝廷頒旨贊其“老遵隱約而雅好賑施。”,敕封戶部主事,累贈通奉大夫。

- 、七世祖于錦,明嘉靖甲辰(1544年)進士,曾任貴州布政司左布政。

- 八世祖于若水,錦祖長子,有“神童”之美譽,七歲助父解餉,指示數(shù)千里程途,了若指掌,十歲詩文書畫絕倫,十三歲卒。

5、八世祖于若瀛,錦祖之次子,明萬歷十一年癸未(1583年)進士,曾任陜西巡撫,后封都察院右副都御使。

6、九世祖于之民,萬歷癸卯(1603年)科武舉,加納三科,鎮(zhèn)扶通州中部。

(二)、清代

1、十世祖于五美,康熙丙子(1696年)科武舉,康熙丁丑(1697年)科進士,選授濟南府都司。

2、十世祖于昌祚,字玄錫,崇禎乙卯科武舉。

3、十一世祖于纘,康熙乙卯(1675年)舉人,康熙戊辰(1688年)進士,無意仕途,蔑視功名利祿,終身未言仕。

4、十二世祖于秉亮,字興南,號耐可,授文林郎,敕授修職郎,雍正壬子科副元,乾隆丁卯科經(jīng)元,丁丑科揀選知縣,因年高呈請就教,任淄川教諭,著有《課塾草文集》。

5、十五世祖于承森,清嘉慶六年辛酉科(1801年)武舉,嘉慶十年乙丑科(1805年)進士,欽點御前侍衛(wèi),授直隸正定鎮(zhèn)標右營守備,轉直隸蔚州都司。

6、十五世祖于承學,同治壬戌(1862年)歲貢生,聰穎過人,屢考不售,成就弟子多人,著有《五竅軒課藝》一書,影響很大。

7、十五世祖于承博,監(jiān)生,候選州同,承辦團練,卓有勞績。

8、十六世祖于金閣(廣字輩),字搢笏,號天擎,又名廣記,于承森之侄,道光乙丑科武舉。

9、十六世祖于廣安,候選巡檢。

10、十六世祖于廣慶,字子余,清廩膳生,宣統(tǒng)元年(1909年)為山東省咨議局議員。

(三)、清末民初

十九世于興托(1869-1927)(字虎臣),清末鎮(zhèn)守使,民國初年將領,歷任清廷騎兵管帶,騎兵統(tǒng)領,1900年八國聯(lián)軍攻占北京,慈禧太后與光緒帝倉皇西逃,于興托奉命率部調京勤王,成了護駕的御林軍,一路護送到西安,由于護駕有功,慈禧太后授予他“五獅軍功”、“四獅軍刀”,兼朝陽鎮(zhèn)守使,名聲大振。清朝滅亡,民國興起,于興托的騎兵部隊被改編為原清軍將領宋慶所創(chuàng)毅軍第三混成旅,任旅長,授中將軍銜,1927 年病終,年僅58歲。

(四)、現(xiàn)代

1、十八世祖于兆登,生卒年不詳,遷巨野縣龍固集。出身中醫(yī)正骨世家,刻苦鉆研正骨之術,正骨技術高,手法快,效果好,且有“手到病除,了無痛苦”之絕技,更令人欽佩的是他對病人一視同仁,不分權貴與平民,從不向患者索取任何報酬,而且還為遠道而來及貧窮的患者供茶管飯,名聲響遍祖國大江南北,黃河上下,及至東三省、內蒙古、新疆。

2、十八世于兆美(1904—1991),遷太平鎮(zhèn)于莊。建國前是太平集方圓近百里的社會賢達,曾任三和鄉(xiāng)(巨野以西,南到定陶,北達鄆城,西至菏澤沙土集安興集一代)鄉(xiāng)長,巨南縣抗日民主政府副縣長,還創(chuàng)辦太平完小、于莊師范學校。賑濟災民,愛國抗日,貢獻巨大;建國后興辦煤礦實業(yè),又積極參加社會主義工商業(yè)改造,為社會主義建設奉獻力量。他樂善好施,寬厚仁慈,待人真誠,是于氏家族良好家風的典型代表。

3、十八世于靖(1922—1976),曾用名于兆生,1922年出生,遷鄆城縣南趙樓鎮(zhèn)西姚村。1938年參加工作,1941年加入共產(chǎn)黨,歷任平原省省長秘書,鄭州市委辦公室主任,鄭州市房地產(chǎn)管理局黨組書記,鄭州市上山下鄉(xiāng)辦公室主任,鄭州市農(nóng)村工作部副部長等職務。

4、十九世于興甲,生卒年不詳,于興托之弟,清末民初時,在山西洪洞任團長。

5、十九世于興義(1962-),遷沛縣五段鎮(zhèn)三段村。中國工程院院士,歷任中國中鐵股份有限公司科技信息部部長、科技設計部部長、中鐵云網(wǎng)總裁。

6、二十世于德林(于飛,玉字輩),于興托之子,生卒年不詳,曾任國民黨軍華北軍區(qū)司令,中將軍銜。

7、二十世于德祥(玉字輩),生卒年不詳,于興托之子,黃埔軍校畢業(yè),曾在國民黨華北剿總司令傅作義手下任特派員,中將軍銜。

8、二十世于玉豐(1913—1970),遷鄆城縣南趙樓鎮(zhèn)西姚莊,南下干部,曾任貴州貴陽市花溪區(qū)區(qū)長。

9、二十世于玉嶺,生卒年不詳,于興甲之子,曾在臺灣國民黨軍總部軍機處任要職,其二個兒子一個女兒均為留美博士。

10、二十世于玉生,建國前為國殺敵受傷立功,建國后再立新功,率領于官屯村群眾團結奮進,是巨野縣模范黨支部書記。

11、二十一世于際配,生卒年不詳,愛社如家,為生產(chǎn)隊飼養(yǎng)牲畜,非常專心,他飼養(yǎng)的一頭驢接連下了六個騾子,傳為佳話,被評為山東省模范飼養(yǎng)員。

12、二十一世于際訓(1947-),自幼聰慧過人,勤奮讀書,以優(yōu)異成績考入巨野師范,畢業(yè)后先是登上三尺講臺,成為一名光榮的人民教師,爾后棄文從武,參軍報國,從士兵做起,由于表現(xiàn)突出,是一個難得的的帥才,一路飆升,歷任解放軍第二炮兵(現(xiàn)更名為火箭軍)某部旅長,某基地司令,二炮副總參謀長,總參謀長,副總司令,中將軍銜,黨的十七大代表,建國六十周年閱兵聯(lián)合指揮部副總指揮,十三屆全國政協(xié)特邀委員。退役后仍為我國火箭軍的發(fā)展出謀劃策,為我軍的現(xiàn)代化建設做貢獻,現(xiàn)任清華大學博士服務團顧問。

13、于慶軍(際字輩)(1964-),遷巨野縣龍固集,山東師范大學研究生,歷任中共濟寧市委宣傳部宣傳科科長、副部長、部長,現(xiàn)任濟寧市政協(xié)秘書長(副廳級)。

14、二十一世于際磊(1980-),曾用名于尚平,遷太平鎮(zhèn)于莊村,中國共產(chǎn)黨黨員,以優(yōu)異成績考入巨野一中、煙臺師范大學,之后取得新疆師范大學法學博士學位,就職于新疆社會科學院,先后任黨政辦公室主任及宗教研究院院長(正處級)、研究員,在單位勤奮工作,努力鉆研,業(yè)務熟練,曾隨國家考察團考察加拿大、美國,到臺灣進行調研,在《人民日報》等發(fā)表學術文章,是全國宣傳思想文化英才人選、新疆天山英才人選。

15、二十二世于法杰(1931-),遷鄆城南趙樓鄉(xiāng)王土墩村,幼承家學,自幼讀書酷愛書法,當過村會計,小學教師,從政后從普通職員做起,歷任科長、局長,多次參加國家安排的干部進修學習,領導水平逐步提高,后歷任菏澤地區(qū)水利指揮部副指揮長、巨野縣縣委副書記、中央派駐國家第七機械工業(yè)部部工作隊隊員、巨野縣委書記、菏澤地委常委、曹縣縣委書記、菏澤地區(qū)行署副專員、菏澤地區(qū)人大工委主任(正廳級),在兩任縣委書記職務上,政績突出,干群關系融洽,頗受百姓愛戴,改變了巨野、曹縣的落后面貌,使之跨入先進縣行列;任行署副專員期間,分管農(nóng)業(yè),使菏澤的農(nóng)業(yè)、林業(yè)水利事業(yè)等發(fā)生了巨大變化,甩掉農(nóng)業(yè)落后帽子,使菏澤變成第二個國家平原綠化地區(qū);任人大工委主任時,為人大工作明確了職責,理順了關系,奠定了基礎,受到省委的肯定;退休后,仍發(fā)揮余熱,任菏澤地區(qū)老年大學校長,菏澤市書法協(xié)會名譽會長等職務,其書法作品享譽魯西南地區(qū),多次在各級刊物上發(fā)表,并被全國人大常委會辦公廳、山東省人大常委會辦公廳和菏澤市人大書畫院等單位收藏。

16、二十二世于鵬(法字輩)(1975-),于際訓之子,現(xiàn)任河南省三門峽軍分區(qū)司令員,大校軍銜。(這是于官屯于氏精英不完全輯錄,現(xiàn)代精英只輯錄縣處級以上干部,如有漏錄請包涵并聯(lián)系編者補錄)

(文/圖 山東省巨野縣太平鎮(zhèn)第一中學 于法領)